Em tempos de eleições uma das tantas discussões que acabam vindo a tona é a questão sobre a imparcialidade da mídia no Brasil. Quando vejo comentários sobre notícias tendenciosas e o quanto a mídia deveria ser imparcial, eu penso sobre o que as pessoas achariam do fato que em muitos países europeus o jornal embaixo do braço pode representar a inclinação política do leitor.

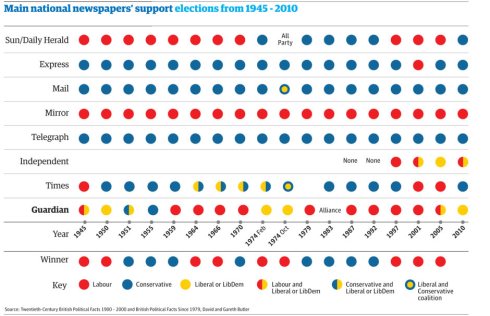

Na Itália existem jornais claramente de direita, esquerda e “centro”, sendo alguns deles inclusive relacionados a partidos [não dá pra esquecer que o Berlusconi, 4 vezes primeiro ministro, tem seu partido e é um media tycoon então melhor definir as coisas antes de causar qualquer confusão]. Já no Reino Unido durante a campanha os jornais abrem seu apoio a um determinado partido ou candidato. Normalmente, o apoio é anunciado através de um editorial que explica ao leitor a decisão tomada. Ao longo dos anos alguns jornais e revistas oscilaram de partido e nas eleições nacionais de 2010 o Guardian abriu um inquérito aos leitores perguntando quem eles achariam que o jornal deveria apoiar. Tem até uma tabela pra demonstrar quais partidos os principais jornais apoiaram desde 1945. Mas mesmo oscilando de partido normalmente está claro ao leitor qual é a inclinação política daquilo que ele está lendo.

Enquanto isso no Brasil durante essa eleição surgiu uma interessante iniciativa, o Manchetômetro. O projeto analisa as manchetes dos principais jornais do país para demonstrar a inclinação de cada veículo com relação aos principais candidatos. A metodologia ainda precisa ser aprimorada mas a análise é mais que bem vinda em momentos como esse.

Eu pessoalmente não acredito em imparcialidade midiática. Uma história tem sempre mais de um lado, e quando ela é relatada por um outro ser humano não tem como ele não colocar um pouco da sua opinião ali. Além disso, esse relato vai passar por mãos [e cabeças] de outras pessoas, como editores e lobistas em geral [desde anunciantes, investidores e lobistas políticos] que vão influenciar cada um com o seu próprio ponto de vista. No final, aquilo que lemos é um apanhado das impressões de pessoas com interesse e compreensão de mundo diferentes. E isso não tem como ser imparcial.

Uma mídia posicionada diminui essa confusão causada pela tal imparcialidade – como se a mídia fosse neutra e detentora da verdade absoluta. Ao menos é mais honesto com o leitor, já que o posicionamento esclarece de qual ponto de vista a história está sendo relatada e analisada. Isso, claro, não quer dizer que jornais e revistas possam sair por aí fazendo campanha de forma indevida e virar panfletos e santinhos de candidatos. Também não isenta os veículos de checarem os dados e fontes das notícias que reportam [não vamos confundir posicionamento com mediocridade]. E é importante entender que existem colunas na qual contribuidores expõem suas opiniões e não relatam dados. Enfim, acredito que uma mídia posicionada no mínimo ajuda o [e]leitor a não comprar gato por lebre, já que assim, não é possível ficar fazendo de conta que se é imparcial, enquanto de fato se está sambando de um lado [ou outro].